Die Sonne im Detail: hochaufgelöste Beobachtungen mit neuer VTT-Kameratechnologie

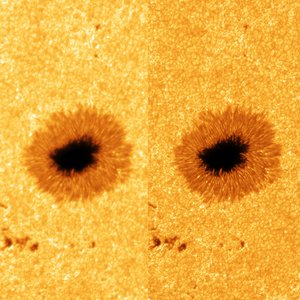

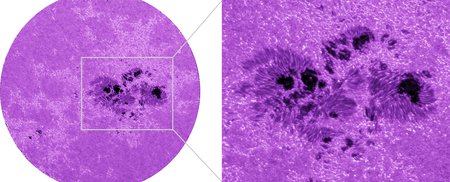

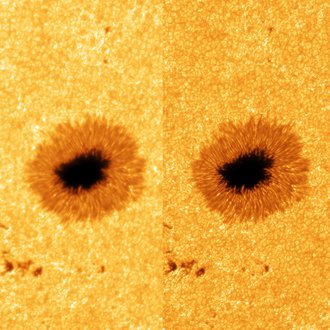

Links: Ausschnitt aus einem Einzelbild der Sonne, aufgenommen mit dem Vakuumturmteleskop auf Teneriffa. Rechts: Aus 100 Sonnenbildern des neuen fortschrittlichen Kamerasystems rekonstruiertes hochaufgelöstes Bild. Die Details sind viel schärfer. So können große Plasmaströme und die Veränderung und Bewegung von Sonnenflecken sehr genau studiert werden.

Bild: R. Kamlah et al. 2025Große und komplexe Sonnenfleckengruppen prägen die Oberfläche der dynamischen Sonne während ihres Aktivitätszyklus. Ein neues Kamerasystem am Vakuumturmteleskop (VTT) am Observatorio del Teide auf Teneriffa nutzt Bildrekonstruktionsmethoden, um Strukturen in aktiven Regionen zu erfassen. So sind einzigartige, hochaufgelöste Bilder entstanden, die kleinste Details in aktiven Gebieten der Sonnenoberfläche zeigen.

Große Sonnenteleskope können zwar kleinste Details auf der Sonnenoberfläche beobachten, allerdings nur in kleinen Bildausschnitten. Dadurch entgeht ihnen die großräumige Entwicklung aktiver Gebiete. Kleinere Teleskope im Weltraum oder in erdumspannenden Netzwerken beobachten zwar rund um die Uhr die gesamte Sonnenscheibe, können aber nicht in die komplexen und sich schnell verändernden Strukturen hineinzoomen, die vom Magnetfeld geformt werden. An dieser Stelle kommt das seit 1988 in Betrieb befindliche Vakuumturmteleskop (VTT) auf Teneriffa ins Spiel. Es zeichnet sich durch ein großes Bildfeld und eine gute räumliche Auflösung aus und schließt somit die Lücke zwischen diesen beiden Teleskoptypen.

Mithilfe des neuen, modernen Kamerasystems des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) konnte nun erstmals das gesamte Bildfeld des VTT rekonstruiert werden. Für ein rekonstruiertes Bild werden 100 kurzzeitbelichtete Bilder mit 8000 × 6000 Pixeln benötigt, die mit 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Damit liefert das Kamerasystem erstmals rekonstruierte Bilder mit einer 8K-Bildauflösung. Die schnelle Bildfolge ermöglicht es, die störenden Einflüsse der turbulenten Erdatmosphäre aus den Sonnenbildern herauszurechnen. Dadurch kann die theoretische räumliche Auflösung des Teleskops von bis zu 100 km auf der Sonnenoberfläche erreicht werden. Zeitrafferaufnahmen der rekonstruierten Bilder ermöglichen zudem die Untersuchung dynamischer Prozesse auf Zeitskalen von 20 Sekunden. Das neue Kamerasystem ergänzt am VTT die Instrumente HELioseismic Large Region Interferometric DEvice (HELLRIDE), Laser Absolute Reference Spectrograph (LARS) und Fast Multi-line Universal Spectrograph (FaMuLUS), die die Thüringer Landessternwarte Tautenburg (TLS), das Institut für Sonnenphysik (KIS) in Freiburg und das AIP gemeinsam betreiben. „Um die Sonnenaktivität besser zu verstehen, ist es entscheidend, nicht nur die grundlegenden Prozesse der Feinstruktur und die langfristige Entwicklung der globalen Aktivität mit verschiedenen Instrumenten zu analysieren,“ sagt Rolf Schlichenmaier, Wissenschaftler am KIS, „sondern auch die zeitliche Entwicklung einzelner magnetisch aktiver Regionen zu untersuchen.“

Die neuen Aufnahmen zeigen Bereiche, die etwa 1/7 des Sonnendurchmessers, also rund 200.000 km, entsprechen. Dadurch ist es möglich, auch großräumige Strukturen der aktiven Sonne wie Plasmaströme und Sonnenfleckengruppen zu beobachten. Großteleskope liefern im Vergleich dazu typischerweise nur Bildfelder von ca. 75.000 km Durchmesser. „Unsere Erwartungen an das Kamerasystem wurden auf Anhieb mehr als erfüllt,“ sagt Robert Kamlah, der das Projekt im Rahmen seiner Doktorarbeit am AIP und der Universität Potsdam durchführte. Die G-Band-Beobachtungen zeigten, wie die Sonnenflecken in die konvektiven Plasmabewegungen der Supergranulation eingebettet sind. Die nicht-radiale Ausrichtung und Verwindung der penumbralen Filamente offenbarte die komplexe Magnetfeldstruktur, die für drei große und viele kleine Strahlungsausbrüche in der aktiven Region verantwortlich war.

Durch den Einsatz spezieller Filter werden kleinste Magnetfeldsignaturen als helle Strukturen in den Sonnenbildern sichtbar. Zeitreihen im Licht der einfach ionisierten Kalziumlinie bei 393,3 nm und im Fraunhofer G-Band bei 430,7 nm ermöglichten die Identifizierung von Gebieten mit erhöhter Aktivität und die Verfolgung der Plasmaströmungen in den aktiven Gebieten in zwei Schichten der Sonnenatmosphäre (Photosphäre und Übergang zur Chromosphäre). Darüber hinaus untersuchten die Forschenden Methoden zur Messung der Bild- und Beobachtungsqualität. „Die erzielten Ergebnisse zeigen, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern einem alten Teleskop neue Tricks beibringen“, so Carsten Denker, Leiter der Abteilung Sonnenphysik am AIP. Teleskope wie das VTT können wichtige Beiträge zur Erforschung der Sonnenaktivität liefern, insbesondere wenn Informationen eines großen aktiven Gebiets und seiner Umgebung erfasst werden müssen, wie bei Strahlungsausbrüchen und Sonneneruptionen im Rahmen der Vorhersage des Weltraumwetters. In Zukunft werden kostengünstige CMOS-Kamerasysteme mit einer 8K-Bildauflösung auch eine wichtige Rolle für die nächste Generation von Instrumenten an 4-Meter-Sonnenteleskopen spielen, da sie das Bildfeld der aktuellen 4K-Kamerasysteme verdreifachen werden.

Das 0,7-Meter-Sonnenteleskop VTT wird von einem deutschen Konsortium unter der Leitung des Freiburger Instituts für Sonnenphysik (KIS) gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) und dem Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung als Partner betrieben.

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr. Robert Kamlah, +49 331 7499 406, rkamlah@aip.de

Prof. Dr. Carsten Denker, +49 331 7499 297, cdenker@aip.de

Pressekontakt

Tilo Bergemann, +49 331 7499 803, presse@aip.de

Originalveröffentlichung

R. Kamlah et al. 2025, Wide-field Image Restoration of G-Band and Ca II K Images Containing Large and Complex Active Regions, Solar Physics, doi: https://doi.org/10.1007/s11207-025-02472-6

Informationen zu den Partnern

Das Institut für Sonnenphysik (KIS) in Freiburg betreibt Grundlagenforschung in der solaren Astrophysik. Hierbei bilden Beobachtungen der Sonne, deren Interpretation durch Modelle und die Entwicklung moderner Instrumentierung die Säulen des Instituts. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit des KIS ist es, mit Hilfe von spektroskopie-polarimetrischen Messungen und deren Analyse die magnetische Aktivität unserer Sonne und von Sternen zu verstehen und so einen Beitrag zur Enträtselung der solar-terrestrischen Beziehungen zu leisten.

Wissenschaftlicher Kontakt: Dr. Rolf Schlichenmaier, +49 761 3198 212, rolf.schlichenmaier@leibniz-kis.de

Die Thüringer Landessternwarte Tautenburg (TLS) ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Freistaats Thüringen. Sie betreibt Grundlagenforschung im Bereich der Astrophysik. Die Forschenden der TLS nutzen verschiedene Teleskope weltweit und im Weltraum für ihre Beobachtungen von Galaxien, Sternen, der Sonne, Gammastrahlenausbrüchen und extrasolaren Planeten. Die Thüringer Landessternwarte betreibt und nutzt das 2-Meter-Alfred-Jensch-Teleskop für Beobachtungen im optischen Wellenlängenbereich und eine Station des European Low Frequency Array (LOFAR) Radioteleskops. Außerdem erforscht sie das Magnetfeld der Sonne mit einem eigenen Sonnenlabor.

Wissenschaftlicher Kontakt: Prof. Dr. Markus Roth, +49 36427 86351, mroth@tls-tautenburg.de

Pressemittelung der TLS: https://www.tls-tautenburg.de/de/news/...

Bilder

Links: Ausschnitt aus einem Einzelbild der Sonne, aufgenommen mit dem Vakuumturmteleskop auf Teneriffa. Rechts: Aus 100 Sonnenbildern des neuen fortschrittlichen Kamerasystems rekonstruiertes hochaufgelöstes Bild. Die Details sind viel schärfer. So können große Plasmaströme und die Veränderung und Bewegung von Sonnenflecken sehr genau studiert werden.

Große Bildschirmgröße [1000 x 1000, 200 KB]

Originalgröße [3519 x 3519, 1.4 MB]

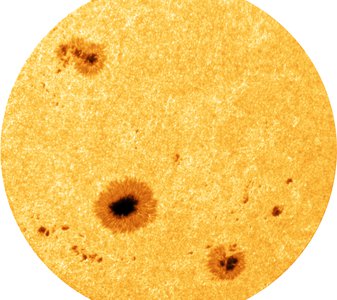

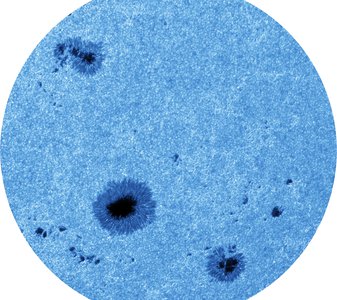

Einzelbild der Sonne, aufgenommen mit dem Vakuumturmteleskop auf Teneriffa. Der Bildausschnitt entspricht etwa 200.000 Kilometern auf der Sonnenoberfläche.

Große Bildschirmgröße [1000 x 889, 170 KB]

Originalgröße [6752 x 6004, 3.2 MB]

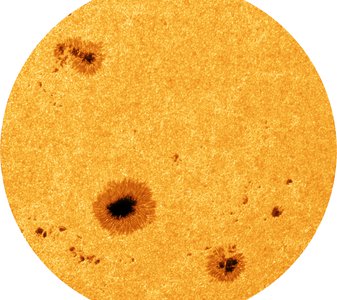

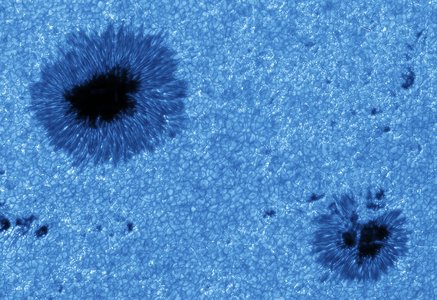

Aus 100 Sonnenbildern des neuen fortschrittlichen Kamerasystems rekonstruiertes hochaufgelöstes Bild. Die Details sind viel schärfer. Der Bildausschnitt entspricht etwa 200.000 Kilometern auf der Sonnenoberfläche.

Große Bildschirmgröße [1000 x 889, 210 KB]

Originalgröße [6680 x 5940, 4.1 MB]

Rekonstruktion kurzeitbelichteter G-Band Bilder von einfachen Sonnenflecken und Poren in den aktiven Gebieten NOAA 13685 und NOAA 13686, die am 24. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurden. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 430,7 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 370, 110 KB]

Originalgröße [6484 x 2400, 2.3 MB]

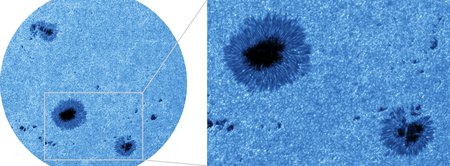

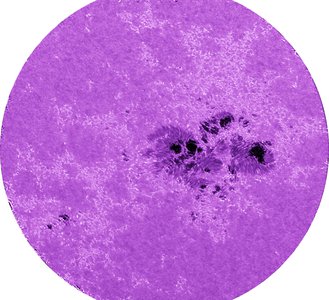

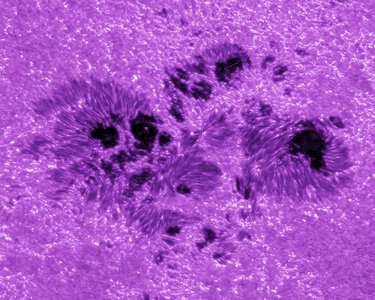

Rekonstruktion kurzeitbelichteter Ca II K Bilder (gesamtes Bildfeld und Bildausschnitt) einer sehr großen und komplexen Fleckengruppe im aktiven Gebiet NOAA 13691 auf der Sonne, das am 28. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurde. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 393,3 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 405, 110 KB]

Originalgröße [5916 x 2400, 1.9 MB]

Rekonstruktion kurzeitbelichteter G-Band Bilder von einfachen Sonnenflecken und Poren in den aktiven Gebieten NOAA 13685 und NOAA 13686 (gesamtes Bildfeld), die am 24. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurden. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 430,7 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 889, 230 KB]

Originalgröße [6680 x 5940, 4.3 MB]

Rekonstruktion kurzeitbelichteter G-Band Bilder von einfachen Sonnenflecken und Poren in den aktiven Gebieten NOAA 13685 und NOAA 13686 (Bildausschnitt), die am 24. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurden. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 430,7 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 685, 190 KB]

Originalgröße [3500 x 2400, 1.1 MB]

Rekonstruktion kurzeitbelichteter Ca II K Bilder (gesamtes Bildfeld) einer sehr großen und komplexen Fleckengruppe im aktiven Gebiet NOAA 13691 auf der Sonne, das am 28. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurde. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 393,3 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 911, 200 KB]

Originalgröße [6585 x 6004, 3.0 MB]

Rekonstruktion kurzeitbelichteter Ca II K Bilder (Bildausschnitt) einer sehr großen und komplexen Fleckengruppe im aktiven Gebiet NOAA 13691 auf der Sonne, das am 28. Mai 2024 mit dem VTT aufgenommen wurde. Die Farbgebung der Bilder entspricht der beobachteten Wellenlänge bei 393,3 nm.

Große Bildschirmgröße [1000 x 800, 200 KB]

Originalgröße [3000 x 2400, 890 KB]